ريادة أعمال

16 ساعة عمل: في اليوم أم الأسبوع؟

غالبًا خلال الفترة الماضية قابلت محتوى يدعوك للعمل 16 ساعة يوميًا، لكن القصة بدأت قبل 100 عام! مما يدفعنا إلى التساؤل: كم ساعة علينا أن نعمل في اليوم؟

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

دعني أصحبك 100 عام تقريبًا في الماضي إلى عام 1930 إذ كتب الاقتصادي جون كينز مقالًا بعنوان: الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا، وتوقع أسبوع عمل من 15 ساعة في القرن الحادي والعشرين بسبب الأتمتة، فقد رأى كينز أنها ستسهل عمل البشر سواء كان عملًا جسديًا أو عقليًا، وأنه سيكون لدينا ما يكفي لإنتاج كل ما نحتاجه لحياة مريحة، فلن نضطر إلى العمل لساعات طويلة.

لنعود إلى الحاضر مرة أخرى في عام 2024، غالبًا خلال الفترة الماضية قابلت محتوى يدعوك للعمل 16 ساعة يوميًا هذه المرة. بالتأكيد لكل رأي سرديته الخاصة والفكرة التي يتبناها، لكنهما في المقابل يتضادان بوضوح يدفعنا إلى التساؤل، بين هذا وذاك: كم ساعة علينا أن نعمل اليوم؟

تاريخ من النضال: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا

ثماني ساعات للعمل، ثماني ساعات للراحة، ثماني ساعات لما شئت.

الشائع اليوم هو أن الدوام الكامل في أغلب الوظائف ثماني ساعات عمل يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، في مقابل راتب شهري ثابت ومجموعة مميزات أخرى مثل الإجازات المدفوعة والتأمين وخلافه. صحيح قد تتباين الأرقام وتختلف من دولة لأخرى، لكن هذا الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي، والحقيقة المؤكدة أن هذا لم يكن الواقع منذ سنوات كثيرة.

تبدأ القصة من الثورة الصناعية الكبرى، وتحديدًا ما بعد عام 1800، إذ ارتفعت ساعات العمل بصورة كبيرة، وتخطت ساعات العمل لعديد من العمال عشر ساعات يوميًا لمدة ستة أيام أسبوعيًا، حتى إن بعض الناس عملوا لمدة ثمانين إلى مئة ساعة أسبوعيًا.

في عام 1817 كانت المناشدة الأولى للنشطاء والمجموعات النقابية من أجل الحصول على ظروف عمل أفضل، تبعتها الشرارة الحقيقية الأولى في عام 1866 بتأسيس اتحاد العمل الوطني الذي ضم مجموعات مختلفة من العمالة، وطالبوا الكونجرس بإصدار قانون يلزم بعمل من ثماني ساعات في اليوم.

في عام 1869 أصدر الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت إعلانًا يضمن يوم عمل مدته ثماني ساعات لموظفي الحكومة، مع تشجيع أصحاب القطاع الخاص على تنفيذ الأمر مثله. صحيح أنه لم يستجب أحد للدعوة، وحُلت منظمة اتحاد العمل الوطني عام 1873، لكنها كانت سببًا لولادة مجموعة من الحركات التي دعت ليوم عمل مدته ثماني ساعات.

في عام 1886 مررت الهيئة التشريعية في إلينوي قانونًا يلزم بيوم عمل من ثماني ساعات، لكن رفض عديد من أصحاب العمل الاستجابة، مما ترتب عليه إضراب آلاف العمال في جميع أنحاء البلاد في الأول من مايو، واستمرت الاحتجاجات أربعة أيام انتهت بحدوث صدام مع الشرطة، وانفجرت أثناءه قنبلة أدت لمقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا من الشرطة والمدنيين وإصابة عشرات آخرين.

عُرفت هذه الحادثة باسم أعمال شغب هايماركت، ويتم إحياء ذكراه الآن في الأول من مايو بمنحه إجازة رسمية في عديد من البلدان في ما يعرف باسم عيد العمال.

في عام 1926 اتخذ هنري فورد إجراء مهمًا في شركته، بعد اكتشافه من خلال أبحاثه أن العمل لساعات أكثر يزيد الإنتاجية بنسبة بسيطة ولوقت قصير فقط، وأن الأمر ليس جيدًا على المدى البعيد. لذا قرر تشجيع العمال على العمل أربعين ساعة أسبوعيًا بواقع ثماني ساعات يوميًا وإجازة يومين، وأعلن أنه سيدفع لكل عامل خمسة دولارات عن اليوم كاملًا، وهو تقريبًا ضعف ما كان يتقاضاه عامل السيارات العادي في ذلك الوقت.

لاحقًا اتبعت عديد من الشركات والمؤسسات هذا النهج بعد رؤية كيف زادت هذه السياسة الجديدة من إنتاجية الموظفين في شركة فورد وأكسبتهم الولاء والفخر ناحية الشركة.

وأخيرًا في عام 1938، مرر الكونجرس قانونًا جديدًا باسم معايير العمل العادلة، يلزم أصحاب العمل بدفع أجر إضافي لأي موظف يعمل أكثر من 44 ساعة أسبوعيًا، ولاحقًا بعد عامين عُدل القانون ليصبح أسبوع العمل في أمريكا 40 ساعة أسبوعيًا.

لم يتغير الحال كثيرًا منذ ذلك الوقت، ربما أخذ منحنى أكثر تنظيمًا من الناحية القانونية، لكن ظلت الفكرة نفسها كما هي. وبالطبع ما حدث في أمريكا حدث أيضًا في دول أخرى، حتى أصبح المألوف هو العمل ثماني ساعات يوميًا. أي إن ما نعيشه اليوم هو نتاج الثورة والمعاناة والنضال للوصول إلى هذا الحال.

العمل 8 ساعات: حق ممكن أم حلم بعيد المنال؟

في عام 2013 توفيت مراسلة أخبار يابانية تُدعى ميوا سادو بصورة مفاجئة بعد تغطيتها لأحداث انتخابات مرتين متتاليتين. حقق مسؤولون حكوميون في المسألة وأقروا أنها حالة وفاة بسبب الإفراط في العمل أو ما تعرفه اليابان باسم كاروشي Karoshi.

كشف التحقيق أن سادو سجلت 159 ساعة من العمل الإضافي Overtime الرسمي في الشهر السابق، وعندما عُثر عليها كانت تحمل هاتفها المحمول بين يديها. هذه حالة واحدة تصف الآثار الخطِرة للعمل ساعات طويلة باستمرار.

بالطبع مفهوم الساعات الطويلة كان دائمًا محل نقاش، لا سيما أنه خضع باستمرار للتجارب الشخصية للأفراد وتقديراتهم للمسألة بناء على خبراتهم. لكن في النهاية يدور الأمر في إطار تعريف الساعات الطويلة أنها تتخطى 40-48 ساعة عمل أسبوعيًا.

توجد عديد من الدراسات التي ناقشت مسألة ساعات العمل والآثار الصحية التي تنتج عنها، وهذه الأبحاث موجودة في مواقع متفرقة في كل القارات منها مثلًا:

- تأثير ساعات العمل الطويلة على الصحة بناء على الملاحظات (الصين).

- تأثير ساعات العمل الطويلة والعمل الإضافي على الصحة المهنية: تحليل تلوي للأدلة من عام 1998 إلى عام 2018 (الولايات المتحدة الأمريكية).

- العمل لساعات طويلة: مراجعة الأدلة (المملكة المتحدة ومقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي).

- ساعات العمل والإنتاجية (ألمانيا).

- تأثير ساعات العمل على إنتاجية الموظفين: دراسة حالة لشركة SABERTEK LTD (جنوب أفريقيا).

اختلفت العينة وأماكن تنفيذ البحث، واتفقت النتائج في الأضرار الصحية المتنوعة التي يخلقها العمل لساعات طويلة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منها أمراض مرتبطة بالقلب والضغط والاكتئاب والقلق والتوتر، وأن استمرار الموظف في العمل لساعات طويلة يمكن أن يسبب له مشكلات جمة على المدى البعيد، قد تصل إلى الوفاة.

رغم الأخطار: لماذا لا نزال نعمل ساعات طويلة؟

مما سبق فالعمل ثماني ساعات ليس رفاهية بل هو مطلب مهم للحياة، لكن الواقع أننا لا نزال نعمل ساعات طويلة. في تقرير للكاتبة رينسفورد ستوفر، تحدثت عن أن نصائح مثل الإجازة أو الاستراحة من العمل تبدو غير عملية عندما يتبعها تساؤل عن: كيف يمكن للإنسان أن يستريح وهو قلق من أن إجازته قد تفقده وظيفته؟

تذكر الكاتبة أنها قبل عامين من تاريخ التقرير تعرضت لمشكلة صحية وذهبت إلى المستشفى، وكان ما يشغل بالها آنذاك هو رغبتها في إرسال بريد إلكتروني لمديرها، وأدركت أن حالتها الصحية الطارئة لم تكن هي ما يثير قلقها بل وظيفتها التي فعلت ذلك.

وجلست تفكر: ماذا لو لم أتمكن من الذهاب إلى العمل في اليوم التالي، كم عدد الساعات التي سأفقدها، وكيف سأدفع ثمن علاجي دون تأمين صحي يوفره العمل؟

تشرح نيسا مالي الباحثة في معهد بروكفيلد للابتكار وريادة الأعمال المسألة قائلة:

إن إبقاءنا مقيدين بالعمل يجعلنا نستمر به رغم أي ظروف، فإذا كنت مهددًا بخسارة مصدر إنفاقك على كل شيء، فكيف ستشعر بالأمان؟ وقتها ستستجيب بكل تأكيد لأي طلبات من صاحب العمل.

لذا، يقول لنا الواقع إن عديدًا من الموظفين يعملون أكثر من أربعين ساعة أسبوعيًا، حتى وإن لم تسجل الأنظمة ذلك، ولم يحصل الموظف على مقابل إضافي لهذه الساعات. وبالطبع مع انتشار التكنولوجيا التي أتاحت التواصل مع الموظفين حتى خارج العمل، يصبح من الصعب على الموظف الانفصال تمامًا عن عمله وتجاهل الرسائل، لأنه يقلق بشأن رد فعل مديره على هذا التصرف.

ومن دون قوانين أو لوائح تنظم هذه المسألة سيكون من الصعب على الموظف تجاهل طلبات العمل لأنه يخشى من النتيجة. وهذا ما فعلته الحكومة الفرنسية مثلًا حيث أقرت قانونًا يطلب من الشركات التي تضم أكثر من خمسين موظفًا تحديد ساعات محظورة للبريد الإلكتروني، لا يكون فيها تواصل مع الموظفين.

التاريخ يعيد نفسه: كيف دفعتنا الشركات إلى الماضي مرة أخرى؟

في النهاية، الهدف المجرد لأي شركة هو الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة مع دفع أقل مقابل مادي ممكن، وبالطبع لم يكن بالإمكان فرض الأمر بصورة مباشرة مثلما كان الوضع قبل ذلك، لأن ما ناضل السابقون لأجله لا يمكن محوه هكذا بسهولة.

لذا احتاجت الشركات هذه المرة إيجاد سياق جديد يتلاعب بإدراكنا، ويعيدنا إلى الماضي مرة أخرى ويجبرنا على العمل المستمر، سياق يمرر أهداف الشركات بالأفكار لا بالإجبار، وكما نرى يبدو أن ذلك نجح فعلًا. كيف حدث ذلك؟

1. تصميم بيئة العمل حول ثقافة العمل الشاق

الثقافة الصاخبة أو ثقافة العمل الشاق Hustle Culture هي الفكرة التي تحكم بيئة العمل اليوم، تروج هذه الثقافة لفكرة أن هناك مزيدًا من النجاح الذي يمكن تحقيقه دائمًا؛ المزيد من المال لجمعه، مزيد من المناصب والترقيات للصعود إليها، مزيد من الإنجازات لتحقيقها، وهكذا دائمًا هناك أفضل مهما فعلنا، بالتالي يستمر الجميع في العمل دون توقف.

يرجع الخبراء ظهور هذه الثقافة إلى أوائل القرن الحالي، تزامنًا مع انتشار الشركات في وادي السيليكون، حيث أصبحت هذه المنطقة مصدرًا للأفكار التي تحكم العمل ويتم نقلها إلى أماكن أخرى، كما يقول نيك سيرنيك محاضر الاقتصاد الرقمي في كلية كينجز بلندن.

في ظاهرها تستند هذه الثقافة إلى مبدأ تشجيع الطموح والإنجاز، لكن في جوهرها تخلق آثارًا سلبية كثيرة، مثل وهم الكمال والمثالية والرغبة في الإنجاز المستمر في كل لحظة، وهذا يجعل الإنسان يعمل دائمًا بصورة مكثفة لتحقيق النجاح المنتظر، وكنتيجة لذلك يقل اهتمامه براحته النفسية ويهمل التوازن بين العمل والحياة.

المشكلة الأكبر هنا هي تمجيد هذه الثقافة باستمرار، فتجد الناس يسعون نحو تحقيق نجاحات لا نهاية لها، ودائمًا هناك تعطش للإنجازات السريعة والمستمرة، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤيد هذه الفكرة، تجد تشجيعًا مستمرًا للأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة، وعندما يشاركون صورًا لهم يعملون في وقت متأخر من الليل، يفتخر بهم الناس من منطلق الشغف والإصرار، وتجد آخرين يتحمسون لهذا ويرغبون في مثل هذا لحياتهم.

وبالطبع تستغل الشركات هذا الأمر لمصلحتها، فتشجع الموظفين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العمل طوال الوقت، وتتوقع منهم إنتاجية مستمرة بلا توقف، وتسند إليهم مهام أكثر من قدراتهم على التحمل.

ولكي لا يعارض الموظف هذا الأمر، يعكسون الأمر عليه ويجعلونه في شعور دائم بالتقصير في عمله، فهو غير ناجح بالقدر الكافي وغير منجز مثل أقرانه ولا يحقق نجاحات كما يفعل الآخرون، ومع صورة نمطية حاضرة في الذهن من مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يجعل الموظف أكثر تقبلًا للعمل لساعات طويلة.

2. ثقافة الشركة وبيئة العمل الرائعة

في تقرير للصحفية نيشا شيتال تتحدث أنها منذ سنوات أجرت مقابلة عمل في شركة، وأخبرها أحد القائمين على المقابلة «نحن نعمل بجد لكننا نلعب بجد أيضًا». يصف هذا الأمر ثقافة الشركة التي تهيئ الأجواء للموظفين وتحضر لهم البين باجز وتوفر لهم مساحات مفتوحة للأنشطة وتنظم فاعليات مختلفة.

تقول نيشا إن الشركة حرصت على تنظيم فاعليات سعيدة ومتكررة، وكان الموظفون يشاركون صورها على وسائل التواصل الاجتماعي ويشيرون إلى مدى روعة شركاتهم. مشهد متكرر اعتدنا عليه في مصر أيضًا ترى معه الآلاف من التعليقات التي تؤكد رغبتها بالعمل في شركة مشابهة وأن هذا هو الحلم، وهذه بيئة العمل التي يحلمون بها.

في المقابل تذكر نيشا أنها كانت تعمل ساعات طويلة في بعض الأيام، تبقى في المكتب حتى العاشرة مساءً، أو تعمل في الإجازات الأسبوعية لإنجاز العمل، ولكن بالطبع لأنها تعمل في شركة رائعة لا تشبهها أي شركة أخرى، فلا بأس بهذه الظروف.

تقول نيشا إنها عندما تنظر إلى الوراء تدرك أن ما فعلته الشركة لم يكن بديلًا عن ظروف العمل السيئة التي عملت بها. وهذا ما يحدث مع كثيرين، تسليط الضوء على جانب واحد فقط، فنجد انتشارًا واسعًا للمحتوى الذي يمجد الشركة التي تمنح موظفيها بيئة عمل رائعة ظاهريًا، ونتيجة لذلك يتم تجاهل ظروف العمل نفسها، وحتى الموظف نفسه حتى وإن شعر بأن هناك شيئًا خطأً، لا يمكنه تحديد ماهيته، وتدريجيًا يتجاهل هذه المشاعر، فهو في نهاية الأمر يعمل في شركة رائعة.

3. نحن مثل العائلة التي لم تحلم بها

تدعم كثير من الشركات فكرة نحن مثل العائلة. وعلى الرغم من أن المعنى نفسه قد لا تكون به أي مشكلة، بل هو يعكس نوعًا من المشاعر الجيدة، فإنه لا يعبر عما يجب أن يكون عليه واقع العمل. الحقيقة هي أن العمل علاقة تبادلية، قائمة على أداء واجبات معينة في مقابل الحصول على مقابل مادي محدد.

عندما تستخدم الشركة فكرة العائلة فهذا غالبًا يكون لتقليل التبادلية في العلاقة، كأن تدفع لك الشركة مقابلًا أقل لأنك تقدر ظروف العائلة المادية بالطبع، وأن تقبل الظروف غير المناسبة للعمل مثل الإساءات أو ساعات العمل الكثيرة من دون طلب مقابل إضافي.

في مقال لها كتبت إيمي نتفيلد عن الفترة التي عملت بها مهندسة برمجيات في جوجل، وكيف أنها أحبت وظيفتها بشدة وقضت كل وقتها داخل الشركة سواءٌ وقت العمل أو الراحة، حيث رأت أنها موجودة وسط عائلتها فعلًا، حتى اللحظة التي أبلغت بها عن المضايقات التي تعرضت لها من مديرها.

اكتشفت بعدها أن مسألة العائلة هي كذبة، حيث لم تعاملها الشركة على أنها ابن من أبنائها، بل عاملتها على أنها موظفة دون اهتمام حقيقي بشكواها، وعندما وضعت نفسها في مقارنة مع مديرها، أدركت أن الشركة لا تهتم بها فعلًا، وفي النهاية تركت عملها.

4. وظيفة الأحلام: افعل ما تحب ولن تعمل يومًا في حياتك

في القرن الماضي انتشرت ثقافة وظيفة الأحلام والشغف في العمل، وأصبح المألوف أن يبحث الجميع عن العمل الذي يحقق لهم المتعة والشغف، حتى وإن كانت ظروف هذا العمل سيئة أو مقابلها المادي ضعيفًا. ومرة أخرى أتت هذه الثقافة من وادي السيليكون، وبالطبع نرى اليوم أن هذه الثقافة أصبحت جزءًا من واقعنا في العالم العربي.

في ورقة بحثية من عام 2018 قال 95% من المراهقين إن الحصول على وظيفة أو مهنة يستمتعون بها سيكون مهمًا جدًا لهم كبالغين، وجاء هذا الخيار أكثر أولوية من خيارات أخرى مثل: مساعدة الآخرين 81%، امتلاك كثير من الأموال 51%، الزواج 47%.

المشكلة بالطبع ليست في العمل في وظيفة تحبها، بل أن تسعى لذلك فهو أمر محمود بكل تأكيد، لكن تبدأ المشكلة عندما يقرر أحدهم استغلال هذا الأمر ضدك. مثلًا نتيجة لهذه الفكرة طبقت عديد من الشركات فكرة التدريبات Interns غير المدفوعة، حتى وإن كانت نوعية هذا التدريب تستحق مقابلًا ماديًا فعلًا.

وعندما دخلت النساء لسوق العمل بحثًا عن الراتب، عُرض عليهن رواتب أقل مقارنة بالذكور، بحجة أن الأهم هو ما يمثله العمل نفسه للمرأة من تحرر، وأن تركيزهن يجب أن يكون على الجوانب المعنوية التي تعنيها الوظيفة.

ما حدث هو أن الشركات وظفت مبدأً جيدًا لصالحها، وكأن هناك ضريبة لأن يعمل الشخص في وظيفة يحبها، وهي قبوله براتب أقل أو ظروف عمل صعبة، وفي النهاية عليه أن يشعر بالامتنان لأن هناك من وفر له هذه الفرصة، ولأن هذا جزء من ثقافة منتشرة، يصبح من المنطقي القبول بهذا الوضع، بل أحيانًا السعي إليه، دون مناقشة حقيقية لعلاقة السببية بين الاثنين.

5. العملوية: محور الهوية وغاية الحياة

العملوية Workism مصطلح صاغه ديريك طومسون لأول مرة في مقال نشره عام 2019 في مجلة ذا أتلانتيك، ويشير هذا المصطلح إلى الاعتقاد أن العمل ليس ضروريًا للإنتاج الاقتصادي فحسب، بل هو محور هوية الفرد والهدف من حياته، وأي سياسة تهدف إلى تعزيز رفاهية الإنسان يجب أن تشجع دائمًا على مزيد من العمل.

ينطبق هذا الأمر على كثير من المجتمعات اليوم، التي تدفعنا باستمرار لنرى أن العمل هو كل شيء، فالعمل هو الهوية التي يعبر بها كل شخص ذاته، وعندما يعرف نفسه يكون أول ما يذكره هو وظيفته، ودائمًا ما يقلق الأشخاص كيف ستكون حياتهم دون وجود للعمل، وأنهم سيكونون ضحية للاكتئاب والقلق، وبمرور الوقت لا يجد الإنسان قيمة لأي شيء يفعله في حياته.

في كتابه «مقيدون إلى المكتب: دليل لمدمني العمل، وشركائهم وأطفالهم، والأطباء الذين يعالجونهم»، يقول عالم النفس والمؤلف برايان روبنسون:

إن إدمان العمل Workaholism هو اضطراب قهري يتجلى من خلال مطالب مفروضة ذاتيًا، والإفراط في العمل في مقابل الأنشطة الحياتية الأخرى.

بالطبع هذا النوع من الإدمان ليس فقط أمر مقبول اجتماعيًا، بل يتم مكافأته ماديًا واجتماعيًا بصورة كبيرة، وبالتالي لا يجد الإنسان أي مشكلة في ما يفعله، بل يستمر في مزيد من العمل دون إدراك أنه متأثر بهذا النوع من الإدمان، ويظن أن عمله المتواصل هو الأفضل لحياته.

في عام 2016 أجرت سيلفيا بيليزا وزملاؤها بحثًا مرتبطًا بهذه المسألة، وجدت فيه أننا عندما نشتكي للأصدقاء والأقارب من انشغالنا بالعمل وعدم وجود وقت لدينا للقيام بأشياء أخرى نرغب فعلًا في عملها، فإن هذا غالبًا ما يكون تفاخرًا أكثر منه شكوى.

وهذا يعني ضمنيًا أنه لن يتساءل أحد عن ظروف العمل التي يعمل بها، لأنه في النهاية يملك وظيفة تحقق له إشباعًا يحتاج إليه، فالأمر يتخطى كونه مقابلًا ماديًا يحصل عليه من عمله، بل هو معنى لحياته لا يمكنه المخاطرة به، بل ويكون من المنطقي أن يبادر الإنسان نفسه لتمجيد العمل لفترات طويلة.

الرأسمالية التي خدعت الجميع

لنعد مرة أخرى إلى عام 1930 وتوقعات كينز عن أسبوع العمل الحالي، ما الذي حدث؟ لا يمكننا الحكم بأن كينز كان مخطئًا في أفكاره، نظريًا ما قاله كان بالإمكان تطبيقه فعلًا، وهذا الزعم لم يقتصر على كينز، بل إن المؤرخ البلجيكي روتجر بريجمان في عام 2017 أكد أنه يمكننا تحقيق هذا الأمر بحلول عام 2030.

والفكرة عن العمل لعدد ساعات أقل تطرق إليها الكثيرون كذلك، مثلًا أوصت مؤسسة الاقتصاد الجديد بالانتقال إلى أسبوع عمل من 21 ساعة، وأن ذلك سيعالج مشكلات متنوعة سواء اجتماعية أو بيئية. وطرح بيل شانينجر في مقال لشركة ماكينزي اقتراحًا مشابهًا لأسبوع عمل من عشرين ساعة، وأخيرًا على مستوى الأمثلة، اقترح عالم الاجتماع البريطاني بيتر فليمينغ أسبوع عمل من ثلاثة أيام.

لكن الواقع يقول إن هذه التوقعات لا تزال نظرية، صحيح بدأت بعض المؤسسات تطبق أفكارًا مثل أسبوع عمل من أربعة أيام، وتناقش كيفية تخفيف العمل على الموظفين.

لكن على نطاق أكبر هذا لا يحدث، وعدد الساعات لم يتناقص، بل لا نزال نناضل من أجل الفوز بما حارب لأجله آخرون في القرن الماضي، نسعى لأن نكتسب حقًا ممكنًا تجعله الأنظمة الاقتصادية حلمًا بعيد المنال، بأن نعمل ثماني ساعات فقط بدخل مُرضٍ لنا.

وما بين توقعات الجميع وواقعنا الحالي، تبرز الإجابة التي تفسر كل شيء؛ الرأسمالية التي خدعت الجميع!

لأن المشكلة الأساسية فيما يفترضونه هو أن يقل عدد ساعات العمل ونحصل على المقابل المادي ذاته، لكن منظومة الرأسمالية تعمل عكس ذلك تمامًا، في الواقع زادت الدعوة للعمل أكثر للحصول على المقابل المادي ذاته، بل ومقابل مادي أقل في بعض الأحيان.

لأنه ببساطة في الهرم الاقتصادي نجد في القمة خالقي الوظائف Jobs Creators، وأولئك لا مصلحة لديهم في زيادة الأجور، بل على العكس تكمن مصلحتهم في نقصانها، وفي الوقت ذاته يستفيدون من العمل المستمر للموظفين، لأن النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيش به اليوم مبني على مبدأ تعظيم الأرباح للشركات.

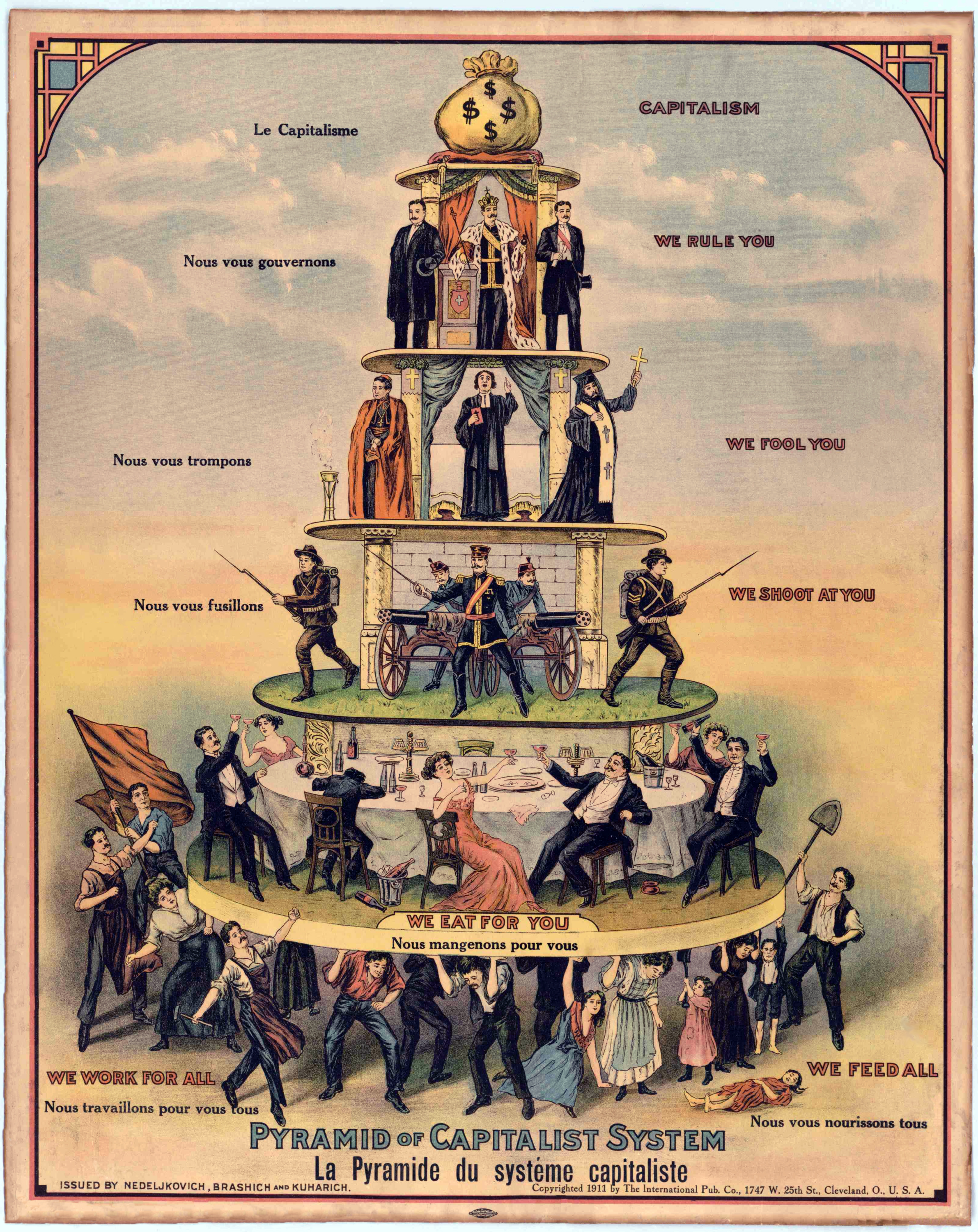

كاريكاتور هرم النظام الرأسمالي Pyramid of Capitalist System عام 1911، مستلهم من كاريكاتور روسي يعود لعام 1900

والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة: كيف خدعتنا الرأسمالية لهذه الدرجة، وكيف جعلتنا لا نستمر فقط للعمل لساعات طويلة بل أقنعتنا أن الأفضل لنا هو العمل لساعات أطول؟

1. هيكلة المجتمع حول العمل بصورته الحالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة

في تقرير لبيتر جراي أستاذ باحث في كلية بوسطن وحاصل على الدكتوراه في العلوم البيولوجية، يناقش سؤالًا مهمًا عما إذا كان العمل بصورته الحالية جزءًا من الطبيعة البشرية، ويجيب أنه؛ لا. يشرح هذا الأمر بأنه على مقياس الزمن البيولوجي البشري، فالعمل هو اختراع تزامن مع ظهور الزراعة، وتوسع أكثر مع الصناعة. لكن قبل ذلك ولآلاف السنين كان الإنسان مشغولًا أكثر بالصيد.

يوضح بيتر أن الصيادين كانوا يقضون 20 ساعة أسبوعيًا في هذه المهمة، إضافة لساعات أخرى متعلقة بصنع أدوات المعيشة وإعداد الوجبات وخلافه، ويقضون بقية أوقاتهم في أنشطة ممتعة مثل صنع الموسيقى والفن واللعب والدردشة، وزيارة الأصدقاء والأقارب في مجموعات مجاورة، وغيرها من الأنشطة.

ويضيف أنهم لم ينظروا إلى الصيد باعتباره عملًا مثل رؤيتنا حاليًا، لكنه كان نشاطًا يمارس مع مجموعة من الأصدقاء، وكانت هناك أعداد كافية تشارك في الصيد، ومع مشاركة الطعام بين الجميع، فأي شخص لم يشعر بالرغبة في الصيد في أي يوم لم يكن مضطرًا إلى القيام بذلك.

بالتالي فالعمل الذي نعرفه اليوم هو نتيجة تطورات تاريخية، وبمرور الوقت وصل إلى أن يكون العمل هو أساس حياتنا. ولماذا قبل الإنسان هذا الوضع؟ لأنه ببساطة فرض على نفسه مزيدًا من الاحتياجات نتيجة العالم الاستهلاكي الذي نعيشه.

لفهم هذه الفكرة يمكننا التفكير في وصف عالم الأنثروبولوجيا مارشال سالينز في عام 1972 لأن مجتمع العصر الحجري (مجتمع الصيادين) هو المجتمع الغني، لا لأنهم امتلكوا الكثير، بل لأن احتياجاتهم كانت قليلة، وبالتالي أمكنهم تلبية هذه الاحتياجات بجهد قليل نسبيًا، مما ترك لهم مساحة لتنفيذ أنشطة أخرى.

في الواقع من المهم تشجيع هذه الفكرة للنظر إلى العمل بصورته الصحيحة، لا سيما مع من يملكون القدرة على ذلك. من الأمثلة على هذا مثلًا ما يدعو له بول جارفيس مؤلف كتاب «شركة لشخص واحد: لماذا البقاء صغيرًا هو الشيء الكبير التالي للأعمال؟»، عمل جارفيس مصمم ويب في شركة ثم تحول إلى مستشار مستقل. يؤمن جارفيس بأنه بدلًا من محاولة تنمية الأعمال وزيادة الإيرادات، فالأفضل هو الحفاظ على حجمها الصغير عن عمد، لتقليل التوتر وزيادة وقت الفراغ.

2. توجيه اللوم إلى الضحية

كما أشرنا فالنظام الاقتصادي مصمم لتعظيم الربح لأصحاب الشركات، وما يحدث هو أنه يتم تجاهل أو نسيان هذه الحقيقة دائمًا، وبدلًا منها يسلط الضوء على كيفية تكيف الإنسان مع هذا النظام، وأن يتقبل لأنه الملام باستمرار، فإذا لم يحصل على مقابل مادي جيد، فهذا لأنه مقصر في عمله ولا يبذل جهدًا كافيًا ليستحق مقابل أفضل.

مثلًا بظهور الأتمتة سابقًا، والآن طفرة الذكاء الاصطناعي، يناقش الجميع مسألة استبدال الإنسان، وكيف أن الإنسان هو المطالب بالتكيف مع هذا الوضع والصراع للحفاظ على دوره، وعليه أن يشعر بالقلق دائمًا نتيجة لذلك.

وحتى دعوات الطمأنينة تكون مرتبطة بمسألة أنه لا تقلق أيها الإنسان، أنت لن تستبدل إذا تعلمت كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في عملك، فيبدو الأمر كأنه صراع بين التكنولوجيا والإنسان، أما الشركات فهي خارج هذا الصراع.

ماذا يحدث نتيجة لذلك؟ لن يفكر الإنسان في مناقشة الفكرة الأساسية الواجب طرحها، وهي أنه ما دمنا نحصل على نفس الإنتاجية، فلماذا لا نستغل الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي لنعمل ساعات أقل ونحصل على المقابل المادي نفسه أو حتى تزداد الإنتاجية وفي المقابل يزداد المقابل المادي.

لأنه طالما يشعر الموظف بالتهديد واحتمالية خسارة عمله، فلن يناقش كل هذا، وستكون أمنيته فقط هي الاحتفاظ بمكانه، حتى لو حدث العكس وطلب منه العمل ساعات أطول وقبول راتب أقل لأن هناك من يساعده الآن في أداء عمله.

المشكلة الأكبر التي يتجاهلها كثيرون أو يغفلون عنها، أنه في ظل الوضع الحالي فإن الشركات قد تقرر فعلًا استبدال الإنسان أو على الأقل نسبة منهم، وهذا سيحدث في اللحظة التي يرون بها أن هذه التكنولوجيا تحقق لهم ربحًا أكبر من الإنسان.

عبر هذا اللوم المستمر نجحت الشركات في خلق صراع وهمي بين الإنسان والتكنولوجيا، وأبعدتنا عن الصراع الحقيقي الموجود بين الموظفين وأصحاب الشركات ومنظومة الاقتصاد بوجه عام، فلا نبدأ في توجيه اللوم إلى المتهم الحقيقي، ولا نناقش عدالة هذا النظام وكيفية تغييره أو تعديله على أقل تقدير.

3. حب من طرف واحد

في فيلم «The Devil Wears Prada» يقول ستانلي توتشي لآن هاثاوي غير السعيدة في عملها إن: «مليون فتاة ستحارب للحصول على هذه الوظيفة». صحيح أنها كانت وظيفة مساعدة بأجر قليل، مع مديرة سيئة تتصل بها طوال اليوم، ولكن لأنها وظيفة في مجلة أزياء مشهورة، ألا يكفي ذلك لتشعر بالسعادة والامتنان؟

إذا عدت إلى الأفكار التي تطرقنا إليها في جزئية التاريخ يعيد نفسه، ستكتشف أنها أفكار إيجابية فعلًا، هل يكره أحدنا العمل في وظيفة أحلامه، هل نحزن لأن الشركة تخبرنا أننا مثل العائلة؟ لكن المشكلة أنها جميعًا من طرف واحد، وأنت مطالب بالتقبل لأنك تحصد على فوائد في المقابل، فكيف تطلب المزيد؟

الحقيقة أن الشركة التي طلبت منك التفاني في العمل، لن تدفع ضريبة احتراقك وظيفيًا إذا حدث بسبب ضغط العمل، وإذا وصلت لمرحلة لا يمكنك بها تقديم أداء جيد، ستفكر الشركة في الاستغناء عنك. والشركة التي تخبرك أننا عائلة، إذا حدثت مشكلة ستعاملك على أنك موظف كما حدث مع إيمي نتفيلد.

16 ساعة في اليوم أم الأسبوع؟ أن نضع الأشياء في سياقها الصحيح

تحكي سارة جافي مؤلفة كتاب «العمل لن يبادلك الحب: كيف يبقينا التفاني في وظائفنا مستغلين ومرهقين ووحيدين» في مقابلة، أنها عندما ذهبت إلى مصنع لوردستاون في أوهايو للحديث مع العاملين هناك، الذين قضى بعضهم حياتهم كاملة في صناعة السيارات، وجدت أنهم فخورون بالسيارات التي يصنعونها، لكنهم لم يفعلوا ذلك لتحقيق الذات في المقام الأول، بل كانوا متسقين مع كونهم يفعلون ذلك لأجل المال، ولأنه يوفر لهم حياة كريمة خارج العمل.

في هذا التقرير نحن لا نهدف إلى التقليل من معنى العمل، بل من المطلوب أن تنظر لوظيفتك على أنها تحقق فائدة لمجتمعك لا لك أنت وحدك. ولا ندعوك لعدم البحث عن وظيفة تحبها، بل سيكون جيدًا لك لو حدث ذلك فعلًا، وبالطبع تحقيقك للإنجازات هو أمر رائع.

لكن ما ندعوك إليه هو النظر إلى عملك بالطريقة الصحيحة، وألا تقبل بظروف سيئة لمجرد أنها وظيفة أحلامك، وألا تجعل فكرة الإنجاز تضغط على عقلك وتشعرك بأنك لم تفعل شيئًا لحياتك، فالعمل في النهاية هو وسيلة في ذاته لا غاية، هدفه الأساسي توفير مصدر دخل لك تعيش من خلاله، وليس بهويتك الحقيقية ولا هو إنجاز حياتك الوحيد.

وبالطبع نحن لا نملك أن نخبرك عن عدد الساعات التي يجب عليك العمل بها، في النهاية لكل شخص ظروفه الخاصة، أحيانًا أنت تعمل لأنك مضطر لذلك ولا بديل حاليًا لك عن الأمر، وأحيانًا يكون هذا عملًا إضافيًا تقوم به يمنحك دخلًا آخر مثل العمل الحر.

لكننا ننصحك ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة، فالعمل ساعات طويلة وإن كنت تراه مفيدًا على المدى القريب، لكن على المدى البعيد سيؤذيك صحيًا ونفسيًا، وقد يجعلك معرضًا لخسارة عملك أساسًا، لأن الشركات ستفكر في استبدالك دون أي مشكلة إذا تراجع أداؤك.

ما تفعله يسهم في منظومة الاقتصاد كاملة، والشركات تستغل كل جهودك لصالحها في المقام الأول، فهي الرابح الأساسي من عملك، وكلما عملت أكثر داخل وظيفتك ستستفيد الشركة أكثر، فهي في النهاية علاقة تبادلية كما ذكرنا، لا تقتصر منفعتها عليك وحدك، وهذا يعني أنه من حقك دائمًا مناقشة ظروف عملك.

تحقق جيدًا من الأفكار التي تُبث إليك قبل القبول والاقتناع بها، افحصها جيدًا واعرف إلى أين ستقودك وأثرها عليك، وكن مدركًا لأن الصراع بين الموظفين والشركات حاليًا جزء رئيسي من واقعنا لا يمكن تجاهله، ولا بد من مناقشته بمنتهى الجدية، مثلما فعل آخرون على مدار تاريخ من النضال، ومثلما يدعو آخرون إليه اليوم.

استدراك أخير: ليس شرطًا أن تكون مثل الحج عبدالغفور البرعي.. ولا بأس أحيانًا بأن ترغب في أن تكون فهيم أفندي

صحيح أن كثيرين يمجدون الحج عبدالغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وأنه رجل الأعمال المكافح الذي بنى نفسه بنفسه وصعد من الصفر إلى القمة، وصحيح أنه فعلًا نجح في أن يجمع مالًا كثيرًا، لكننا نذكرك أنه لم يتوقف عن العمل يومًا واحدًا، وكان يعمل بلا هوادة أو توقف، فهل يا تراه عاش حياة طيبة فعلًا بما حصده؟

من حقك طبعًا السعي لأن تفعل مثله، تخوض الرحلة وتحاول جاهدًا تحقيق الأفضل لحياتك. فإذا حدث ذلك فتذكر لماذا فعلت كل هذا، وأن هناك حياة أخرى موجودة خارج العمل، فلا تقتل نفسك في العمل لأنك تظن أنه يجب عليك العمل باستمرار، بينما تنسى تدريجيًا أن هناك حياة أساسًا.

وبالطبع من ناحية أخرى، لا توجد مشكلة إذا قررت أن تكون فهيم أفندي، رجل ذكي يملك إمكانيات كثيرة، وقبل أن يكون موظفًا عاديًا، طالما يحقق له ذلك الدخل الذي يريده. المهم هو ألا تختار الصورة التي يروجها الناس على أنها مثالية أو صحيحة، بل اختر الأنسب لحياتك.

ختامًا، تذكر الحقيقة التي يختتم بها ديريك طومسون مقاله، وهي أن العمل ليس هو نتاج الحياة بل عملتها Work is not life’s product, but its currency. وأيًا يكن خيارك فهذه حياتك الخاصة، سواء قررت العمل 16 ساعة يوميًا أو أسبوعيًا، أو أن تفعل مثل الجميع وتعمل مثلما يعملون.

ذكر نفسك دائمًا بشعار حركة الثماني ساعات، «ثماني ساعات للعمل، ثماني ساعات للراحة، ثماني ساعات لما شئت»، فإن تبدلت الأرقام فهذا لا يعني أن تتبدل الفكرة، ومهما حدث لا تحول الوسائل إلى غايات.